Unsere Vereinsgeschichte

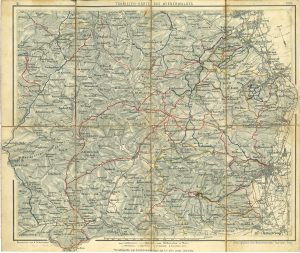

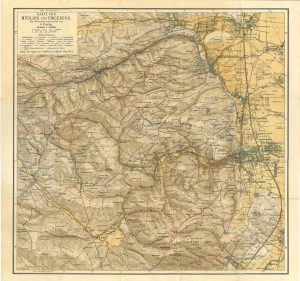

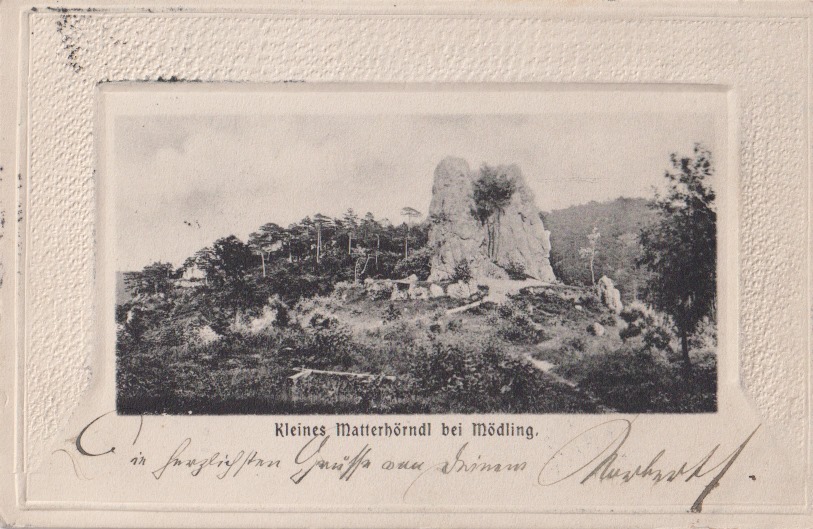

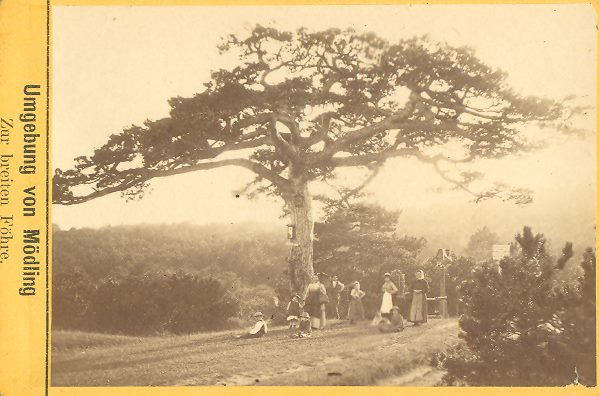

Noch in der ersten Hälfte des 19.Jh. galt der Anninger als “wilder Berg”, den man nur mit Führer besteigen sollte. Doch bereits Ende des 19. Jh. war er schon ein beliebtes Ausflugsziel. Durch die erste dauerbetriebene elektrische Straßenbahn der Welt, die zunächst bis zur Klausen und ab 1885 auch bis in die Hinterbrühl fuhr, kamen damals schon viele Ausflügler aus Wien, die die schöne Region “erwandern” wollten.

Dank der Stadtgemeinde Mödling, der Fürstlich Liechtenstein’schen Verwaltung und nicht zuletzt durch den Verein der Naturfreunde in Mödling, wurden zahlreiche Wege angelegt die durch das Gebiet am und rund um den Anninger führten.

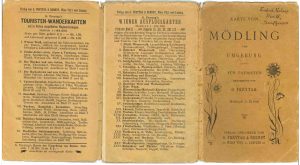

Kein Wunder, dass Mödling immer beliebter wurde. In einem 1905 erschienen Werbeprospekt wurde sogar von der lieblichsten und beliebtesten Sommerfrische Österreichs gesprochen (zum Werbeprospekt Mödling 1905).

Damit war besonders der Anninger mit seinem urgesunden Waldduft gemeint, der seit jeher das Wanderziel aller Naturfreunde war. Angepriesen wurden die schattigen Wege, die lauschigen Täler und die blumenreichen Waldwiesen, die zur gemütlichen Rast einluden. Aber auch wer die Waldeinsamkeit suchte, fand diese auf den zahlreichen Wegen.

Klick > Zeitleiste der Vereinsgeschichte < Klick

Allerdings war der Anninger so beliebt, dass von 1898 bis 1927 immer wieder über die Genehmigung des Baus einer mit elektrischer Kraft betriebenen Kleinbahn bzw. Seilschwebebahn in den Medien berichtet wurde. Doch letztendlich konnte das Vorhaben durch überzeugende Einwände vom Verein der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877 nach einer Versammlung abgewendet werden. Um den Wünschen der Naturfreunde und Touristen zu entsprechen, engagierte sich ganz besonders der Verein der Naturfreunde von 1877 und stellte an Stellen mit schöner Aussicht Bänke auf und brachte Wegweiser mit deutlichen Markierungen an, die die Wanderung erheblich erleichterten.

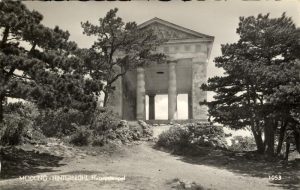

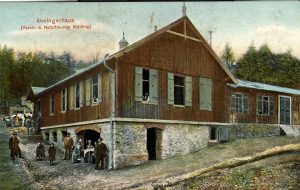

Zudem wurden auch viele Ausflugsziele errichtet, schon im Jahre 1878 ließ der „Verein der Naturfreunde in Mödling von 1877“ auf dem 653 m hohen Eschenkogel eine hölzerne Aussichtstribüne errichten, sie bot vom damals baumlosen Kogel einen schönen Blick auf den Wienerwald und wurde zu Ehren von Baronin Sofie Todesco „Sophien-Warte“ genannt, weiters die Wilhelmswarte (1878), der Julienturm (1880) am Höllenstein, die Kaiser-Jubiläumswarte am Platz der Sophienwarte (1898), die Hundskogelwarte (1929, später auch als Sittnerwarte bekannt) sowie das trauliche Anningerschutzhaus, welches sich im Waldschatten an den Buchenbrunnen duckte und 1878 unweit des jetzigen Hauses erstmals errichtet wurde. In diesem alten Anningerschutzhaus war auch Kaiserin Elisabeth zwei Mal zu Gast. Erstmals, als es noch eine kleine Blockhütte war. Bei dem Buchenbrunnen sitzend, ließ sie sich ein Glas Milch geben. Die Milch schmeckte ihr so gut, dass sie sich die Kuh zeigen ließ und am nächsten Tag wurde diese für ihre Meierei in Schönbrunn erstanden. Sie bestieg 1893 noch ein zweites Mal den Anninger, doch wusste damals niemand, welch hohe Dame sie war. Dies wurde erst später bekannt.

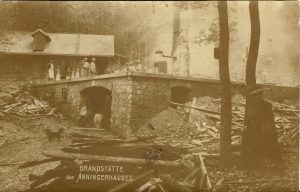

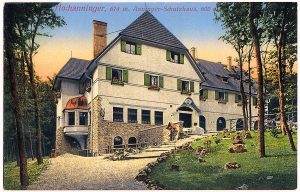

Leider brannte das alte Schutzhaus im Jahr 1910 bis auf die Grundmauern nieder. Nach einem internationalen Architektenwettbewerb wurde 1912 dann das neue Anningerhaus an seiner jetzigen Stelle errichtet. Der neue Bau erfüllte mit seinem Restaurant und den 16 Gästezimmern alle Ansprüche. Bei der Eröffnung waren auch Angehörige der Kaiserfamilie anwesend, was zu viel Publicity führte. Daraufhin kamen zum Anningerhaus auch viele Besucher der feinen Wiener Gesellschaft. Bis 1945 war das Anningerhaus ein beliebter Treffpunkt und an schönen Sonntagen konnte man bis zu 800 Mittagsgäste zählen. Leider brannte auch dieses Haus 1945 bis auf das Wirtschaftsgebäude nieder, 1953 konnte man im Untergeschoß in bescheidener Weise einen Notbetrieb aufnehmen. 1959 wurde mit der Wiederherstellung von zwei Gasträumen, Küche, Kühlraum, Vorraum und Toiletten begonnen, im darauffolgenden Jahr wurde es wieder in einfacher Form wieder der Öffentlichkeit übergeben.

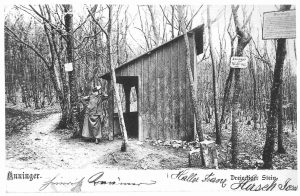

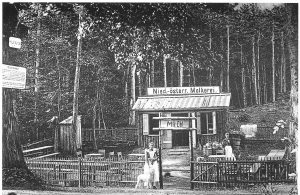

1924 konnte die Waldrast „Krauste Linde“ vom Verein angekauft werden. Nicht nur aufgrund des Erfolgs der Anningerrodelbahn war aus der Unterstandshütte erst eine Milchtrinkhalle und später ein gutgeführtes, schönes Waldgasthaus geworden.

Ein weiteres Highlight am Anninger war der 1907 gegründete Anninger-Rodelverein, der jährlich sogar internationale Meisterschaften abhielt. Zunächst führte eine Naturrodelbahn vom Anningerhaus nach Mödling. 1922 gewann mit der Volksschullehrerin Fräulein Helene Blaszellner erstmals auch eine Frau. Im Jahr 1928 wurde dann eine neue Kunstrodelbahn eröffnet, die vom Kaisergerndlhaus (das heute nicht mehr existiert) ins Kiental führte. Die 1.700 Meter lange Bahn wurde aber nach einem tödlichen Unfall im Jahr 1935 verkürzt und endete dann beim Schutzhaus Krauste Linde. Noch im Jahr 1966 wurde der Große Preis von Österreich im Rennrodeln sowie 1965 und 1967 die niederösterreichischen Landesmeisterschaften ausgetragen. Heute sind noch Reste der mit Betonsteinen aufgebauten Steilwandkurven zu sehen.

1919 musste die Sektion Hinterbrühl, aufgrund des 1.Weltkrieges in finanzielle Notlage geraten, den 1880 errichteten Julienturm am Höllenstein mit angeschlossener Unterkunftshütte an den „Touristenverein Die Naturfreunde“ (TVdN) verpachten, Anfang der 1920er Jahre erfolgte dann der endgültige Verkauf.

1929 wurde dann auf dem Hundskogel die gleichnamige Warte errichtet. Möglich wurde der Bau einerseits da der Steinbruchbesitzer H.Wertheim das Grundstück und Baumaterial zur Verfügung stellte, andererseits die Kosten von 6000 Schilling bezahlt werden konnten da noch Geldmittel aus dem Verkauf des Julienturmes vorhanden waren.